Vor 50 Jahren feierten die Hippies den Sommer der Liebe. Ihr wichtigstes Vermächtnis ist nicht die Befreiung der Sexualität, sondern der PERSONAL COMPUTER. Seine Entstehung ist eng mit der autoritätskritischen Gegenkultur der 1960er Jahre verknüpft.

Weltwoche, 15. Juni 2017 · Lesedauer 5 Min.

Frage: Welches dieser Fotos ist eine scherzhafte Bildmontage?

- Ein Hippie raucht einen Joint.

- Ein Hippie fährt einen VW-Bus.

- Ein Hippie baut einen Personal Computer.

Antwort: Keines der drei Bilder ist ein Fake. Der PC ist ein Vermächtnis der Blumenkinder, und ein ziemlich einflussreiches dazu.

Verantwortlich dafür ist ein Mann, der gleich zweimal zur richtigen Zeit am richtigen Ort war: Stewart Brand. Der studierte Biologe freundete sich 1964 mit Ken Kesey an, dem Autor des Weltbestsellers „Einer flog über das Kuckucksnest“. Zusammen mit den Merry Pranksters – einer lustigen Truppe von Lebenskünstlern – veranstaltete Kesey Mitte der 1960er Jahre Happenings, an denen man die damals neue Droge LSD ausprobieren konnte.

Höhepunkt dieser sogenannten „Acid Tests“ war das Trips-Festival in San Francisco vom Januar 1966, das Stewart Brand mitorganisierte. Es gab mit LSD versetzte Eiscreme, Badewannen voll mit psychedelischer Bowle und Auftritte der späteren Hippie-Bands The Grateful Dead und Big Brother and the Holding Company. Der dreitägige LSD-Event gilt als die Geburtsstunde der Blumenkinder. „Die Leute schauten sich an und merkten: ‚Hey, ich bin nicht allein, es gibt noch 10’000 weitere Verrückte wie mich‘“, erinnert sich Brand, der heute auf einem Hausboot in der Bucht von San Francisco lebt.

Das war das erste Mal, dass Stewart Brand zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das zweite Mal war im Dezember 1968, als er in San Francisco eine Veranstaltung mitorganisierte, die als die „Mutter aller Demos“ in die Technikgeschichte einging. Mit „Demo“ ist hier nicht eine politische Demonstration gemeint. Vielmehr demonstrierte der Informatiker Doug Engelbart vor 3000 Fachkollegen seine wegweisenden Erfindungen.

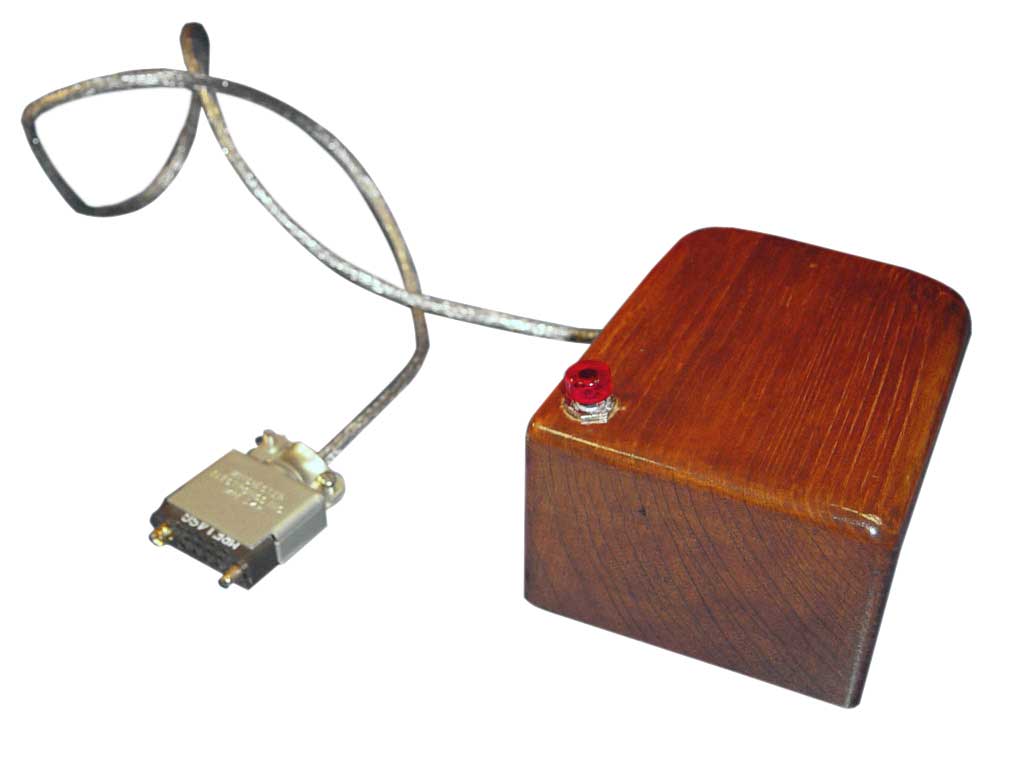

Engelbart hatte LSD ausprobiert. Sein Labor war eine Hippie-Höhle, komplett mit orientalischen Teppichen, bunten Kissen und Drogen im Kühlschrank. Vor allem aber war Engelbart ein Besessener. Als erster Informatiker wollte er vereinfachen, wie Menschen mit Computern interagieren. Dafür entwickelte er unter anderem eine kleine Holzkiste, die Rädchen und einen roten Knopf zum Drücken hatte. Wenn man sie hin- und herschob, bewegte sich auf dem Bildschirm ein Cursor – Doug Engelbart hatte die Computermaus erfunden.

Dass Stewart Brand zu den Veranstaltern von Engelbarts revolutionärer Präsentation gehörte, war kein Zufall. Brand interessierte sich schon seit 1962 für Computer. Damals sah er Informatikstudenten an der Uni Stanford „Spacewar“ spielen – das erste Computerspiel. „Die Spieler hatten ein ausserkörperliches Erlebnis, als wären sie auf Drogen“, erinnert sich Brand.

Drogen und Computer – dass es da einen Zusammenhang gab, war ihm sofort klar. Beide erweiterten das menschliche Bewusstsein. Doch während die Drogen nach LSD nicht besser wurden, war dies mit Computern anders. Alle paar Monate wurden sie mächtiger, kleiner und – wie Engelbart gerade gezeigt hatte – einfacher zu bedienen.

Das Problem aber war, dass sich nur Behörden und grosse Unternehmen Computer leisten konnten. Computer standen bei Versicherungen und Telefongesellschaften, beim Finanzamt und im Pentagon. Sie gehörten „denen dort oben“. Sie waren ein Herrschaftsinstrument. Also entwickelte Brand – inspiriert vom Medienphilosophen Marshall McLuhan – die Vision eines kleinen und erschwinglichen Personal Computers (der Begriff stammt tatsächlich von ihm), um die Macht der Prozessoren in die Hände aller zu geben.

Jetzt musste Brand nur noch seine Hippie-Freunde von der befreienden Kraft der Computer überzeugen. Diese waren mittlerweile aufs Land gezogen, um Kommunen zu gründen und alternative Lebensformen zu erproben. Allerdings hatten die Stadtkinder vom Landleben keine Ahnung. Sie wussten über Schafzucht und Ziegenhaltung genauso wenig Bescheid wie über Webstühle und Töpferscheiben. Darum lancierte Brand 1968 eine Art Survival-Guide für Landkommunen: den „Whole Earth Catalog“.

Das zweimal jährlich erscheinende Magazin listete die Fachbücher und Ausrüstung auf, die es für eine prosperierende Landkommune brauchte. Aber Brands Katalog war noch viel mehr. Er war das Opus magnum der Gegenkultur, die Gebrauchsanweisung für Weltveränderer. Hier konnte man zum ersten Mal über Bio-Anbau lesen, Solar- und Windkraft, Yoga und Zen – und über die befreiende Wirkung von Computern.

„Die Regierung und die Unternehmen, die Schule und die Kirche haben versagt“, schrieb Brand im Vorwort zur ersten Ausgabe des „Whole Earth Catalog“. „Es ist Zeit für eine persönliche Form von Macht. Die Macht des Individuums, sich selbst zu bilden, seine eigene Inspiration zu finden.“

Stewart Brands Botschaft von der Befreiung durch Technologie wurde auch in einer Kommune im US-Bundesstaat Oregon gehört. Dort erntete ein junger Hippie den ganzen Tag Äpfel und ernährte sich auch ausschliesslich von ihnen. Der Name des jungen Hippies war Steve Jobs – und ja, wegen dieser Apfelplantage heisst Apple Apple.

Jobs experimentierte mit halluzinogenen Drogen, nahm unter anderem LSD. Er besuchte das liberale Reed College in Portland, wo Gegenkultur-Grössen wie Timothy Leary vorbeischauten. Nach dem Abbruch des Studiums reiste Jobs nach Indien, wo er wie ein Bettelmönch durchs Land zog. Mit kahl rasiertem Schädel kehrte er nach Kalifornien zurück und lief in safranfarbenen Gewändern herum.

Doch Jobs, der sich schon seit seiner Jugend für Elektronik interessierte, war nicht nur ein Hippie – er war auch ein „Phreak“, von engl. phone (Telefon) und freak (Gammler). Die Phreaks hatten einen Weg gefunden, kostenlose Telefongespräche zu führen. Dazu spielten sie in den Telefonhörer einen Pfeifton von 2600 Hertz ein.

Sie taten das mit einer sogenannten Blue Box und ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn zum einen gehörten die Telefongesellschaften zum Establishment. Und zum anderen erhob die amerikanische Regierung während des Vietnamkriegs eine Sondersteuer aufs Telefonieren. Das Phreaking war darum für Jobs und seine Hippie-Kumpels ein technologischer Antikriegs-Protest.

Die beste Blue Box stammte von Steve Wozniak, einem älteren Freund von Jobs, der ein genialer Techniktüftler war. Der eine Steve baute die betrügerischen Boxen. Der andere Steve verkaufte sie auf dem Campus der Uni Berkeley für 150 Dollar das Stück. So kamen Jobs und Wozniak zusammen ins Geschäft – und gründeten ein paar Jahre später Apple.

Der Grund für ihre eigene Firma war der selbstgebastelte Computer, den Wozniak 1976 vor den Mitgliedern des Homebrew Computer Club präsentierte. Dessen Ziel war es, die kalifornischen Techno-Hippies miteinander zu vernetzen. Und wie schon bei den Phreaks war es Steve Wozniak, der sich als der genialste Tüftler erwies. Der von ihm entwickelte Computer sah zwar aus wie ein Brotkasten. Aber als Basis für den 1976 vorgestellten Apple I gilt er als der erste Personal Computer der Welt.

Der ultimative Sieg des PC über die Grossrechner von Unternehmen und Behörden wurde am 22. Januar 1984 gefeiert. Mit einem TV-Spot, der nur ein einziges Mal geschaltet werden musste, weil danach ganz Amerika über ihn sprach. In Auftrag gegeben hatte ihn Steve Jobs, um den Apple Macintosh zu bewerben.

Der Werbefilm zeigte graue, seelenlose Kreaturen in einer Halle. Von einem riesigen Bildschirm herab indoktriniert sie ein Grosser Führer. Da schleudert auf einmal eine Rebellin einen gewaltigen Hammer. Als dieser den Bildschirm explodieren lässt, trifft die menschlichen Lemminge das Licht der Erkenntnis – und die Zuschauer auch: Dank der Macht, die einem der persönliche Computer verleiht, wird 1984 nicht wie „1984“ sein, der bedrückende Roman von George Orwell.

Auch noch 20 Jahre später hielt Steve Jobs Stewart Brand und seine Vision einer Befreiung durch Technologie in Ehren. Vor Studenten der Uni Stanford sprach der Apple-Chef vom „Whole Earth Catalog“ als einer der Bibeln seiner Generation, „gefüllt mit grossartigen Ideen“. Zum Schluss gab Jobs den jungen Absolventen das Motto auf den Weg, das auf der Rückseite der 1972 erschienenen letzten Ausgabe des Magazins stand: „Stay hungry. Stay foolish.“

Bleib hungrig. Bleib verrückt.

Steve Jobs, der wie niemand sonst Computern das Bedrohliche nahm, blieb dies bis zu seinem Tod sechs Jahre später.